El trasfondo económico de la disputa chino-japonesa

Financial Times

Todo esto nos recuerda que disputas aparentemente menores

pero altamente emotivas pueden acabar desencadenando acciones que tengan

consecuencias negativas de gran alcance para todos. Ambos bandos

necesitan relegar esta disputa a un lugar secundario, que es donde

debería estar.

Todo esto nos recuerda que disputas aparentemente menores

pero altamente emotivas pueden acabar desencadenando acciones que tengan

consecuencias negativas de gran alcance para todos. Ambos bandos

necesitan relegar esta disputa a un lugar secundario, que es donde

debería estar.

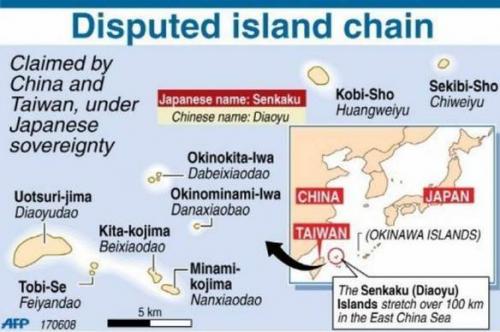

Las protestas

antijaponesas en China en relación a la disputa de las islas

Senkaku/Diaoyu se han ido apagando gradualmente. Pero si tenemos en

cuenta que sigue habiendo en la zona buques taiwaneses y chinos en busca

de problemas, y que es probable que se produzcan más provocaciones,

bastará cualquier roce para que los ánimos se enciendan de nuevo.

Ni

los líderes chinos ni los japoneses se encuentran en este momento en

buena posición para manejar una confrontación prolongada, dadas las

presiones que reciben para revivir sus respectivas economías. Políticamente, ambos bandos no pueden permitirse distracciones en un

momento en que Beijing trata de poner fin a un complejo proceso de

traspaso de poderes que tiene lugar una vez por década, mientras que en

Tokyo la escena política es confusa, pues se están preparando unas

nuevas elecciones. Ninguno de los dos bandos tampoco puede permitirse

dar la imagen de estar dejándose influir por presiones nacionalistas.

Los

más ecuánimes en China y Japón comprenden que hay mucho que ganar en

fomentar vínculos económicos más estrechos y en enfriar la tensión.

Ambos bandos pueden recurrir a un olvido benevolente para posponer

cuestiones con una fuerte carga emocional hasta que los sentimientos

permitan un descenso de la animosidad. Este es un método que la China

continental y Taiwan han empleado con cierto éxito los últimos años.

Está

claro que tanto China como Japón saldrían perdiendo si la disputa acaba

provocando una ruptura de relaciones que interrumpa la producción y

provoque boicots. El comercio bilateral entre ambos países se ha

triplicado durante la última década, hasta llegar a superar los 340.000

millones de dólares. Hoy, China es el mayor mercado de exportación para

el Japón, y durante los últimos años las inversiones japonesas han

llegado a duplicar las de EE.UU. y Corea del Sur. Parece obvio que ambos

bandos tienen más que perder si interrumpen sus relaciones económicas

de lo que podrían ganar controlando unas pocas islas sin importancia.

Pero si prevalece la retórica combativa y los gestos políticos

ostentosos, entonces el cálculo económico podría pasar de cómo proteger

el beneficio mutuo a evaluar qué bando quedará más dañado en caso de

recurrir a represalias económicas.

Japón tiene una presencia

económica mucho más importante en el mercado doméstico chino que

viceversa. Las cadenas de restaurantes japoneses son bastante populares y

sus tiendas minoristas venden de todo a los chinos, desde coches a

aparatos electrónicos; no obstante, muchos consumidores chinos no

considerarían un sacrificio excesivo cambiarse a otras marcas europeas o

del resto de Asia. En este aspecto, Japón podría ser más vulnerable a

una interrupción del comercio o a un boicot. No obstante, China también

acabaría perdiendo –la mayoría de esos bienes son producidos por

compañías de propiedad china con trabajadores y materias primas locales-

por lo que los efectos secundarios también se cobrarían su tributo

sobre los intereses chinos.

Las consecuencias más importantes, en

términos de impacto sobre el crecimiento, afectarían a la

complementariedad entre los dos países en la red productiva de Asia

Oriental. China, en su condición de planta de producción del mundo,

puede que sea el rostro visible de esta red, pero la mayor parte de los

componentes sofisticados que son montados en sus cadenas de

procesamiento tienen su origen en el Japón. Por otra parte, China se ha

beneficiado largamente de los puestos de trabajo generados por las

industrias orientadas a la exportación. Y tanto China como Japón han

prosperado debido a que esa organización explota las ventajas relativas

de ambos, las cuales les han permitido especializarse y conseguir

economías de escala. El gran superávit comercial de China con occidente,

en parte provocado por esta estructura en red, ha fomentado

considerables tensiones con los EE.UU. Pero a menudo se pasa por alto

que Japón se lleva en forma de valor añadido una gran parte de este

superávit comercial.

Resulta más complicado evaluar los costes

relativos si la red de producción queda supeditada a la disputa por las

islas, porque también están implicados otros países cuyos roles están

cambiando. China tiene cada vez más capacidad de operar tanto en los

niveles altos como en los bajos del espectro tecnológico. En el pasado,

su abundancia de mano de obra y su relativo atraso tecnológico, le

otorgaba mayor ventaja en sectores que requerían mucha mano de obra.

Pero costes salariales en rápido aumento, la apreciación del renminbi y

una mano de obra en disminución le ha empujado a competir en el extremo

más elevado de la cadena de valor. Gracias a una agresiva mejora de su

capacidad tecnológica y de una solidificación de su infraestructura,

China ha reforzado su posición en líneas de producción que requieren

trabajo más cualificado.

Aspectos como el aumento de los costes

del transporte y las complejidades de una red de suministro dispersa

están también animando a firmas que anteriormente traían componentes del

extranjero a integrar más su producción dentro de las fronteras chinas.

A medida que compañías chinas altamente tecnificadas, como Huawei, se

van expandiendo, sus vínculos locales se han ido profundizando. Durante

la pasada década, las importaciones y exportaciones asociadas a la

industria de procesamiento han caído aproximadamente diez puntos

porcentuales dentro del total a medida que la producción se ha ido

integrando dentro de China. El resultado final es que existen fuerzas

que están empujando a China a convertirse más en un competidor con Japón

dentro de la red de producción que en un socio complementario.

Consideraciones

regionales, tanto económicas como comerciales, también influyen en los

cálculos. Ambos países compiten por el acceso a recursos, desde

hidrocarburos a metales base. La tensión bilateral crece cada vez que se

cierra un acuerdo, como por ejemplo cuando se determina la ruta para el

oleoducto ruso que suministra a Asia o cuando se conceden contratos de

extracción minera en Myanmar. En tanto que economía madura, el

crecimiento de Japón depende menos de los recursos que el de China. Pero

su vulnerabilidad no es menor, si consideramos factores especiales como

la posición cuasi-mopolística de China en la producción de tierras

raras, las cuales son vitales para las más sofisticadas líneas de

producción del Japón.

También es importante la forma en que ambos

bandos administran unos acuerdos comerciales cargados de implicaciones

políticas. Japón podría considerar que uniéndose a la Asociación Trans

Pacífica se acercaría a un bloque de comercio liderado por América que

serviría de barrera contra el creciente complejo económico chino. Pero

esto, combinado con el „giro“ americano hacia Asia, podría confirmar la

dudas de los chinos partidarios de la línea dura, los cuales podrían

sospechar que todo esto formaría parte de una política de „contención“, y

que unos vínculos económicos más fuertes con Japón podrían no valer la

pena.

Todo esto nos recuerda que disputas aparentemente menores

pero altamente emotivas pueden acabar desencadenando acciones que tengan

consecuencias negativas de gran alcance para todos. Ambos bandos

necesitan relegar esta disputa a un lugar secundario, que es donde

debería estar.

Traducido para Eurasianhub por el historiador Javier Romero

Fuente: Rebelion.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario