La argentina que es candidata a ser astronauta de la NASA y sueña con llegar a la Luna en la misión Artemis

Lorna Evans es médica aeroespacial, piloto y referente en investigación espacial. Desde Florida, impulsa la ciencia y busca inspirar a jóvenes a perseguir sus sueños, con la mirada puesta en el espacio.

Por Fernanda Jara

|

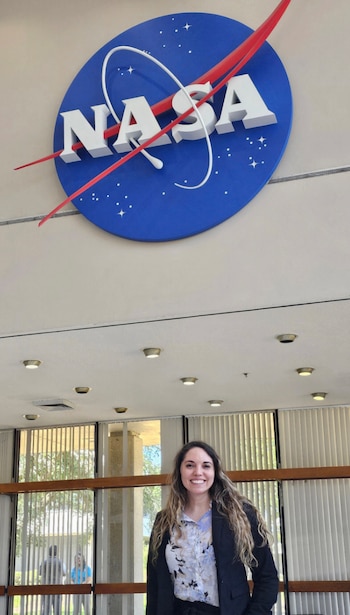

| La doctora Lorna Evans muestra con orgullo la bandera argentina en un evento de la NASA, simbolizando la presencia y el talento latinoamericano en la agencia espacial. |

Cuando era niña, Lorna Evans salía al patio de su casa a contemplar el cielo, las estrellas y la Luna. No sabía qué la impulsaba a pasar largos ratos allí; simplemente se dejaba guiar por la emoción que sentía en ese momento de conexión con el cosmos. Pero un día encontró la respuesta: “¡Quiero ser astronauta!”, le dijo a su padre en aquel patio de Lanús que siempre compartían, donde el universo parecía al alcance de la mano.

Su padre, médico de terapia intensiva, fue un faro y una brújula para ella. “Desde muy chiquita tuve esa pasión por el universo, que también me inculcó mi papá”, recuerda sobre el hombre que la llevaba a ver volar aviones, y revive el momento en que él le contó que no había astronautas argentinos ni estaciones espaciales en el país. “Entonces, yo voy a ser la primera”, manifestó al aire cuando la llamaban Yeyé, y el mismísimo universo se encargó, desde entonces, de que todo comenzara a tomar forma.

A los 37 años, Lorna —egresada de Medicina de la UBA y piloto de vuelos privados— se postula como candidata a astronauta análoga en la NASA, la agencia espacial a la que llegó hace una década y donde actualmente colabora como investigadora externa en dos proyectos: uno analiza cómo se comporta el dióxido de carbono dentro de la Estación Espacial Internacional y sus efectos sobre los astronautas; el otro estudia la nutrición en el espacio, con un enfoque especial en la alimentación basada en plantas, para optimizar la salud de las tripulaciones en misiones de larga duración.

Sin dejar de lado a Yeyé confiesa: “Mi sueño es ser parte de la misión Artemis”, el programa espacial de la NASA que busca regresar astronautas a la Luna por primera vez desde 1972, establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar y en la órbita, y utilizar ese conocimiento para desarrollar las capacidades necesarias que permitan, en el futuro, enviar misiones tripuladas a Marte.

|

Lorna Evans de la NASA sonríe y hace un signo de paz en el Centro de Control de Misiones, donde pantallas gigantes y una figura del Capitán Kirk son visibles. |

La UBA y el despertar de una vocación única

En la vida de Lorna, la determinación marcó el inicio de un camino que parecía impensado o poco alcanzable para una familia de clase media-baja, donde el esfuerzo y el estudio eran la mayor herencia. “No somos una familia pudiente; yo tenía que trabajar para mantenerme, pagar los viáticos a la facultad, las fotocopias de los apuntes y las horas de vuelo cuando comencé a estudiar para ser piloto”, cuenta sobre el momento en que unió sus pasiones.

La aviación apareció en paralelo, cumpliendo el sueño de estar lo más cerca posible del espacio, que tanto conmovía a Yeyé. Mientras cursaba Medicina en la UBA, Lorna trabajaba para costearse las horas necesarias para obtener su licencia de piloto. “Yo quería estar lo más cerca del cielo posible, y ser piloto me daba esa oportunidad. Nunca dejé de lado la idea de ser astronauta, y cuando vi los requisitos para lograrlo, noté que buscan pilotos con determinada cantidad de horas de vuelo. Para mí era un plus, pero sobre todo respondía al deseo de estar cerca del cielo”, reconoce.

El hogar, sostenido por el trabajo y el afecto, fue siempre el espacio donde sus sueños encontraron impulso antes de iniciar el camino que la trajo a este presente. “Mi papá me decía: ‘Te va a fascinar la medicina, te va a gustar mucho’. Y tenía razón, me fascinó”, admite. Así, la vocación médica y el amor por el universo crecieron en paralelo, como las dos puntas de un hilo de una misma madeja, aunque en ese momento no se diera cuenta del todo.

En la Universidad de Buenos Aires, Lorna encontró la base científica y la disciplina que marcarían su recorrido profesional. “La UBA me dio muchísimo. La universidad pública fue fundamental para mí. No éramos una familia superpudiente, pero con esfuerzo y gracias a la UBA pude construir mi camino, porque me dio todas las herramientas”, destaca con orgullo. La carrera se convirtió en un desafío atravesado por la resistencia y la pasión.

|

Lorna Evans de la NASA posa frente a una pantalla gigante que muestra un mapa mundial con órbitas satelitales en el Centro de Control de Misión. |

El interés por la medicina aeroespacial surgió casi de manera natural. El primer contacto fue cuando le tocó hacer un examen psicofísico obligatorio para los alumnos de piloto privado. “Uno tiene que estar sano para volar un avión, tanto psicológica como físicamente. Ahí descubrí que había médicos que se dedicaban a eso y pensé: ‘¿Habrá alguna residencia, habrá algo?’”. Tardó segundos en averiguarlo.

En Argentina existía la residencia en Medicina Aeroespacial, pero orientada a la aviación militar y comercial. “Yo quería ir un paso más. Mi mente curiosa e investigadora quería hacer medicina aeroespacial vinculada a la microgravedad y a la salud de los astronautas”, recuerda sus motivaciones primarias cuando ni se imaginaba lo que la esperaba. Por eso, la falta de opciones no la desanimó; por el contrario, la impulsó a buscar oportunidades fuera del país.

Recibirse de médica fue apenas el comienzo. “Apenas me recibí pensé: ‘Bueno, en Argentina no hay oportunidad para hacer medicina espacial, solo hay para hacer aeronáutica... no me queda otra que irme al exterior’”, recuerda un tanto apenada el momento en que la realidad llegó de golpe. Se trasladó a Estados Unidos y llegó a la Mayo Clinic, donde comenzó como investigadora en cirugía robótica. “Yo seguía buscando oportunidades para hacer medicina aeroespacial y empecé a ver convocatorias en la NASA para estudiar medicina aeroespacial y realizar rotaciones como investigadora. Me postulé y me rechazaron muchas veces, pero seguí intentándolo”, cuenta.

El camino fue duro y agotador, y aunque fueron siete las veces en que le dijeron que no, insistió, porque si hay algo que marca su vida eso es la perseverancia. “Mis mentores me decían: ‘Seguí aplicando, seguí aplicando’... Apliqué y apliqué hasta que se me dio. Pude entrar, hacer investigación con la NASA en dos oportunidades y estudiar medicina aeroespacial y, más específicamente, medicina espacial”, detalla. El proceso fue lento, pero cada obstáculo se transformó en una lección de perseverancia y Yeyé saltaba de felicidad...

|

Lorna Evans sonríe con orgullo frente a un complejo panel de control, luciendo parches de las banderas de EE. UU. y Argentina en su uniforme |

Tocar el cielo con las manos: la NASA

El día que finalmente ingresó a la NASA quedó grabado en su memoria. “Fue una felicidad extrema, algo que nunca había sentido en la vida adulta. Me hizo sentir como una niña otra vez, porque era realmente mi sueño de infancia: ser astronauta. No soy astronauta en este momento, pero estoy haciendo investigación en medicina aeroespacial, que es mi pasión, lo que amo. Y estoy en la NASA. Decirlo es: ¡guau!”, enfatiza y no evita reír con una humildad asombrosa que destacará durante toda la entrevista.

Desde ese día ya pasaron unos diez años. Lorna ahora está en Florida, trabajando de forma externa en dos proyectos en la NASA y pensando en el deseo supremo de ser candidata a astronauta análoga tras la postulación al programa HERA o Análogo de Investigación de Exploración Humana.

Esta experiencia, dice, le permitió comprender de cerca los desafíos de la vida en el espacio y cómo se vincula la investigación científica con la salud de los astronautas, consolidando su camino dentro de la NASA y preparándose para futuras misiones de larga duración o incluso para la Estación Espacial Internacional.

|

Lorna posa sonriente frente a la entrada principal del Centro Espacial Johnson de la NASA, con el icónico logotipo en el suelo |

Ser astronauta implica una gran responsabilidad, no solo por la investigación científica, sino también por el impacto en futuras generaciones. “Es una oportunidad para inspirar a niños y jóvenes argentinos a interesarse por las ciencias STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas—, motivarlos a perseguir sus sueños y demostrarles que todo se puede lograr con perseverancia, convicción, trabajo y fe. Para mí, esta es una forma de contribuir al avance de la ciencia y seguir explorando, algo que me inspiró desde que era niña”, dice emocionada.

La experiencia en la agencia espacial estadounidense no solo impulsó su crecimiento profesional, sino que también le devolvió el asombro de la infancia. Aunque el trabajo era intenso y las jornadas largas, nada pesaba cuando se trataba de dedicarse a lo que más le apasiona. “No se siente como un trabajo. Eran días exigentes, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, y después seguía con mi proyecto de investigación. Dormía poco, pero lo hacía con gusto”, reconoce.

En la actualidad, Lorna vive en Jacksonville, Florida, donde trabaja en la Mayo Clinic en proyectos de investigación en medicina aeroespacial y aeronáutica, en colaboración con la NASA.

|

| Lorna Evans de NASA sonríe junto a la cápsula espacial Orion en una instalación de la agencia, donde se prepara para futuras misiones espaciales. |

Medicina aeroespacial

La medicina aeroespacial se dedica a estudiar y cuidar la salud, la seguridad y el rendimiento de las personas que viajan o trabajan en la aviación y en el espacio. Es un campo que combina medicina, ciencia y exploración para entender cómo responde el cuerpo humano en entornos muy distintos a los de la Tierra. En la aviación y en el espacio existen desafíos únicos, como la microgravedad, la radiación, las fuerzas G o los cambios en la presión y el oxígeno. Todos esos factores pueden afectar al organismo. Por eso, quienes trabajan en esta área buscan comprender esos efectos y desarrollar estrategias para que las personas estén preparadas, se mantengan seguras y puedan desempeñarse de la mejor manera posible.

“Se trata de un campo muy amplio que estudia desde el vuelo atmosférico y espacial hasta otros entornos extremos. A medida que aprendemos más sobre estos ambientes, podemos ayudar a que las misiones y la exploración espacial sean cada vez más seguras y, si se anticipa algún tipo de desafío, trabajar para mitigarlo mediante protocolos específicos”, explica la doctora Evans.

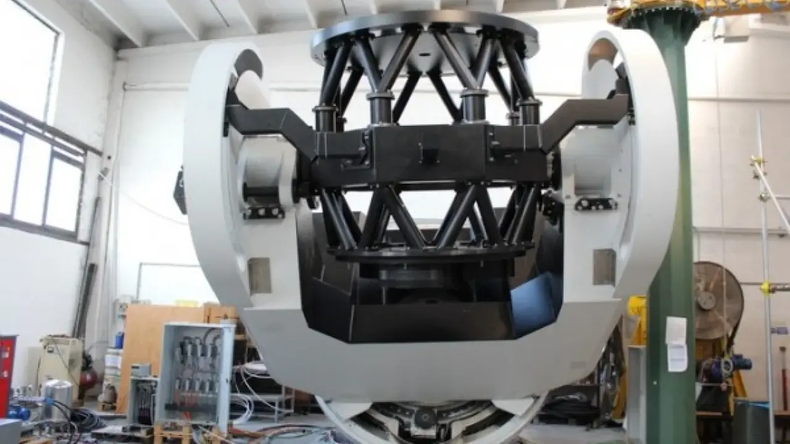

Su trabajo con la NASA y en la Mayo Clinic le permitió sumergirse en esta disciplina de manera práctica. “Mi objetivo es entender cómo los viajes espaciales afectan la fisiología y cómo podemos intervenir para proteger la salud de los astronautas. No solo se trata de misiones de corto plazo; estamos pensando en misiones a Marte o estancias prolongadas en la Luna”, detalla sobre los programas espaciales que llegan a durar un año o varios meses. Gracias a esto, desarrolló protocolos de cirugía robótica y entrenamiento para entornos de microgravedad, con simuladores que replican las condiciones del espacio para preparar futuras tripulaciones.

|

Lorna Evans en la NASA. |

Lorna cuenta con pasión todo lo que se vive en el espacio, el día a día de los astronautas, dando a entender que lo que pasan es un laboratorio en sí mismo. “Experimentan microgravedad y fuerzas G que ponen al cuerpo en situaciones límite. Su ritmo circadiano se altera porque la estación da dieciséis vueltas al planeta por día. Necesitan horarios rigurosos para dormir; los fluidos se desplazan hacia la cabeza, lo que impacta en los ojos, los huesos y la salud renal. La alimentación está empaquetada y deshidratada; hasta la sal y la pimienta vienen en formato acuoso para evitar riesgos”, describe Evans. Cada día implica experimentación científica, mantenimiento de la nave y tareas operativas, además de ejercicios, meditación y comunicación con sus familias. Incluso dormir requiere procedimientos específicos: si no se atan dentro de la bolsa de dormir, flotan, y deben simular la noche aunque haya luz solar constante.

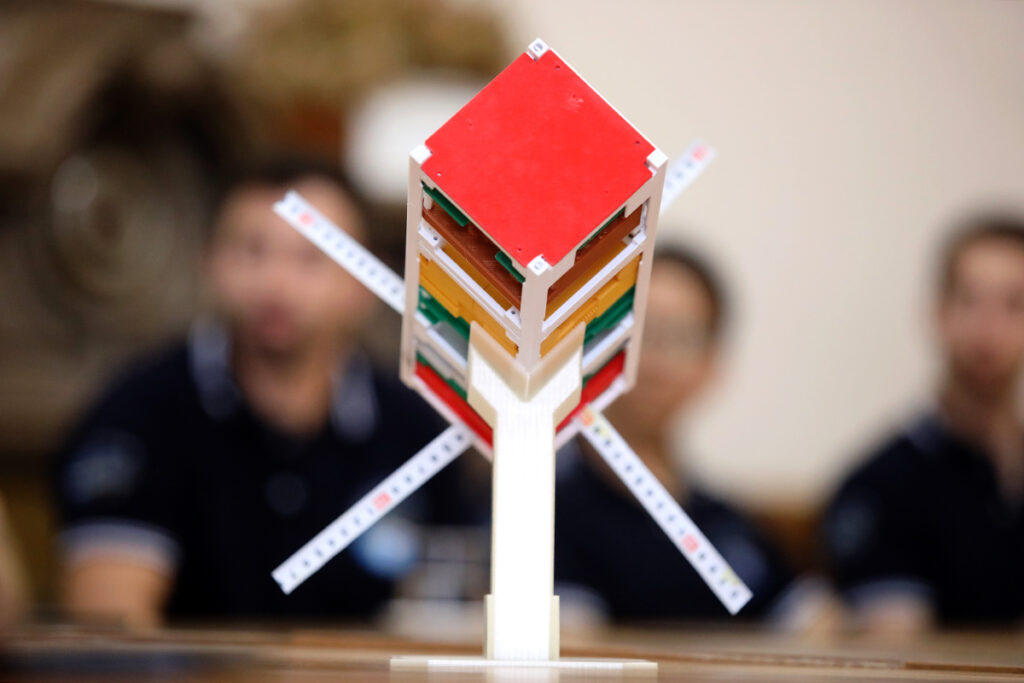

El entrenamiento previo es tan exigente como la vida en órbita. “El proceso de selección de la NASA es extremadamente competitivo. Incluye simulaciones de microgravedad en piletas y misiones análogas en módulos terrestres durante 45 días. Tuve el placer de postularme al programa HERA (Human Exploration Research Analog), en Houston, Texas, un hábitat de simulación diseñado para estudiar los efectos del aislamiento, el confinamiento y el estrés en tripulaciones de larga duración”, cuenta orgullosa.

Durante estas simulaciones, tripulaciones de cuatro voluntarios realizan investigaciones científicas y tareas operativas mientras enfrentan retrasos en la comunicación y ciclos de luz y oscuridad, permitiendo estudiar cómo estos factores afectan la salud, el rendimiento y la dinámica de la tripulación. En años anteriores, hubo 15 mil personas postuladas y quedaron cuatro, igual que este año.

|

Junto a Jessica Watkins, astronauta de la NASA, geóloga y exjugadora de rugby que hizo historia en 2022 al convertirse en la primera mujer afroamericana en cumplir una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional (EEI) |

La concreción de otro sueño

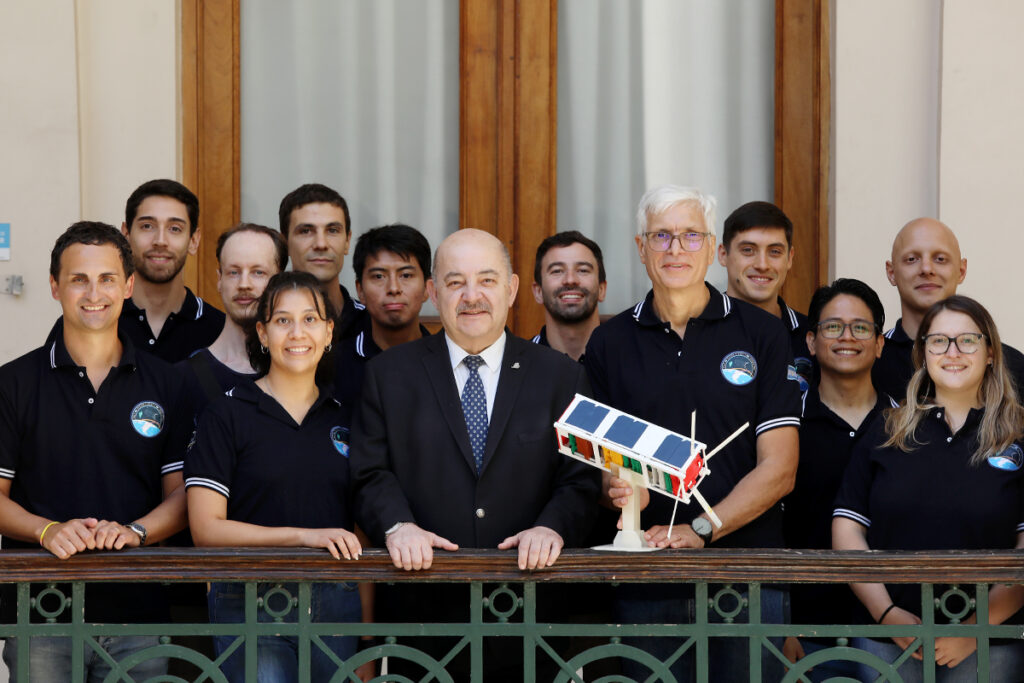

El recorrido de Lorna Evans no solo se traduce en logros individuales, sino en la construcción de oportunidades para toda una generación de profesionales latinoamericanos. Para eso creó la Asociación Latinoamericana de Medicina Aeroespacial, Ingeniería y Biotecnología (AIMA) y, junto a su equipo, organizó el primer Congreso Latinoamericano de Medicina Aeroespacial, un espacio de encuentro, formación y motivación para médicos, enfermeros, ingenieros biomédicos y todos los interesados en la exploración espacial.

“Lo más importante para mí es que las próximas generaciones se vean inspiradas y quieran dedicarse a esto. Y que quienes ya tienen interés encuentren una manera concreta de hacerlo realidad”, asegura. La ONG busca acortar los tiempos de acceso a la especialización y brindar las herramientas necesarias para que los profesionales argentinos y latinoamericanos puedan formarse al mismo nivel que en Estados Unidos o Europa. “Fue algo muy difícil de lograr, casi descabellado, pero porque no hay un camino armado en esto. Yo tuve que abrirme paso a través de todo”, reflexiona con el anhelo de que a las demás les cueste menos...

Por eso, el objetivo es doble: formar y motivar. Los programas incluyen talleres, seminarios, simulaciones y oportunidades de investigación que conectan a los participantes con la ciencia de frontera. “Queremos ayudar y formar a las próximas generaciones de profesionales para que puedan acceder a estas oportunidades. No se trata solo de inspirar, sino de darles un camino concreto para desarrollarse”, señala.

|

Lorna Evans durante su entrenamiento en el NBL (Neutral Buoyancy Laboratory), una de las piscinas más grandes del mundo, donde los astronautas practican maniobras y procedimientos en un entorno que simula la microgravedad del espacio |

Además, la asociación busca fomentar la curiosidad y el interés por la ciencia en los más jóvenes. “Si un niño o adolescente ve que alguien como él puede trabajar con la NASA, estudiar medicina aeroespacial y participar en simulaciones como HERA, puede imaginar que él también puede hacerlo. La idea es motivarlos, mostrarles que los sueños difíciles se pueden lograr con perseverancia, convicción, trabajo y fe”, enfatiza.

“Se puede lograr. Incluso alguien que no tiene todos los recursos, como fue mi caso. Con esfuerzo, gracias a la universidad pública y también al propio compromiso, por eso es importante rodearse de personas que acompañen y estimulen. Mi mentor me decía: ‘No te preocupes, seguí adelante, vas a entrar’. Y ese es el mensaje que quiero dejar para que llegue a quienes lo necesitan. Existe la medicina aeroespacial, existe la medicina aeronáutica. Queremos construir caminos para que los profesionales argentinos puedan cumplir sus sueños como lo estoy haciendo yo”.

Emocionada concluye: “Quiero inspirar a los jóvenes a que sigan sus sueños, que sí se puede. Incluso si parece imposible, se puede lograr”. Lorna habla con inspiración y pasión; emociona tanto que es fácil imaginar que Yeyé ahora mira las estrellas con una enorme sonrisa.

*Puede seguir a Lorna Evans en la cuentas de Instagram almaib.inc / lorna.am